자궁근종 & 호르몬 균형, 인체에 미치는 영향 그리고 생활실천

1. 자궁근종의 개념과 호르몬 영향

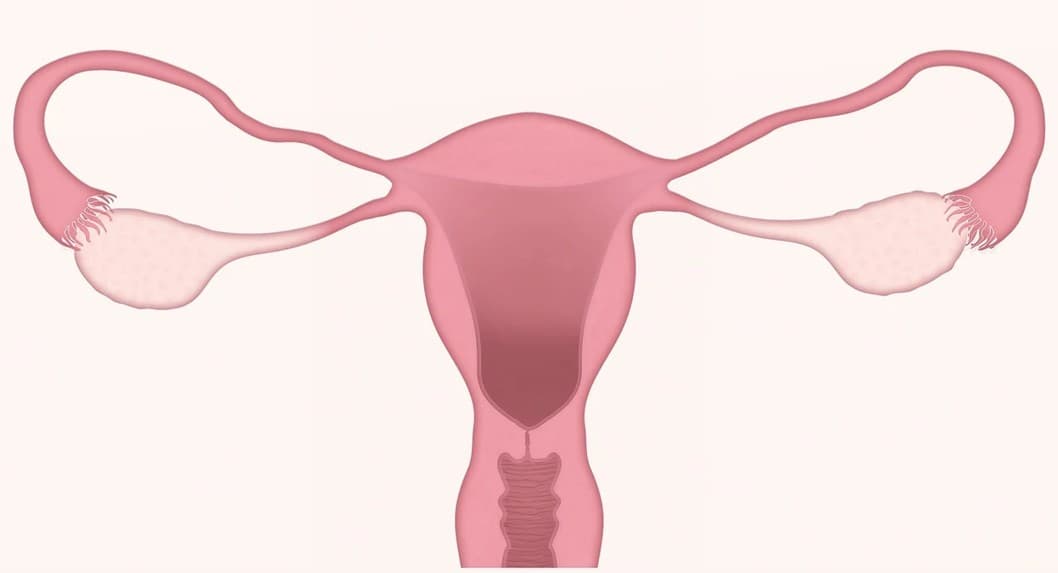

자궁근종(Uterine Fibroids)은 자궁의 평활근에서 발생하는 양성종양으로, 가임기 여성에게 매우 흔히 발견됩니다. 최근 국내 건강보험공단 자료 분석에 따르면 2002년 전체 여성의 자궁근종 유병률이 약 0.96%였던 것이 2013년에는 2.43%로 두 배 이상 증가했으며, 특히 30대 초반 여성에서도 0.7% 수준으로 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.

진단은 초음파검사나 MRI와 같은 영상검사로 비교적 쉽게 확인할 수 있지만, 쉽게 발견된다는 점이 오히려 방심을 부를 수 있습니다. 자궁근종은 대부분 초기에는 증상이 없거나 경미하여 단순한 “검진 결과 중 하나”로 여기기 쉽지만, 방치될 경우 생리과다, 난임, 빈혈, 복부 팽만감 등 삶의 질을 크게 떨어뜨릴 수 있는 질환으로 발전할 수 있습니다.

따라서 정기검진을 통해 우연히 확인된 작은 근종이라 하더라도, ‘양성종양이니 괜찮다’는 안일한 생각보다는 호르몬 변화와 생활습관을 함께 살피며 꾸준히 관리해야 하는 여성건강의 주요 지표로 인식할 필요가 있습니다.

호르몬 측면에서 살펴보면, 에스트로겐(estrogen)과 프로게스테론(progesterone)은 자궁근종의 생성과 성장을 조절하는 핵심 인자로 작용합니다.

에스트로겐은 자궁근층(myometrium) 세포의 증식과 혈류를 증가시켜 근종 발생의 ‘토대’를 마련하고, 프로게스테론은 그 위에서 근종의 성장을 실질적으로 촉진하는 역할을 합니다.

특히 프로게스테론은 자궁근종 세포에서 세포사멸(apoptosis, programmed cell death)을 억제하는 메커니즘을 통해 근종의 크기를 점차 키웁니다.

이 과정에는 몇 가지 세포신호경로가 관여하는데, 대표적으로 다음과 같습니다.

- Bcl-2 단백질 발현 증가: 프로게스테론이 세포 내 수용체(PR, Progesterone Receptor)에 결합하면, Bcl-2 유전자의 발현이 증가하여 세포사멸을 억제합니다. 즉, 죽어야 할 근종 세포가 ‘생존 신호’를 받아 계속 유지되는 것입니다.

- 세포증식 관련 인자 활성화: 프로게스테론은 EGF(Epidermal Growth Factor), TGF-β(Transforming Growth Factor beta) 등의 성장인자 분비를 유도하여 세포 증식을 촉진합니다.

- 혈관신생(angiogenesis) 촉진: 근종 내부로의 산소와 영양 공급을 늘려, 종양 조직이 더 빠르게 성장할 수 있는 환경을 조성합니다.

이러한 기전 덕분에 프로게스테론은 자궁근종의 ‘성장 유지 호르몬’으로 작용하며, 특히 배란 후 황체기(luteal phase)에서 프로게스테론 수치가 높을 때 근종이 더 자극을 받게 됩니다.

또한, 자궁근종이 시간이 지날수록 커지는 이유 역시 호르몬의 지속적 영향 때문입니다.

폐경 전 여성에서는 월경 주기마다 에스트로겐과 프로게스테론이 반복적으로 상승·하강하는데, 이 주기적인 자극이 근종세포의 증식·분화를 계속 활성화시키기 때문입니다.

반대로 폐경 이후에는 호르몬 분비가 급감하면서 근종의 크기가 자연스럽게 줄어드는 경향을 보입니다.

이는 자궁근종이 단순히 “덩어리로 커지는 질환”이 아니라, 호르몬 환경에 따라 크기가 변동하는 '호르몬 의존성 종양' 임을 보여줍니다.

2. 자궁근종이 신체에 미치는 영향과 증상

자궁근종은 여성에게 매우 흔한 질환이지만, 그 증상은 근종의 크기와 위치에 따라 천차만별로 나타납니다.

일부 여성은 평생 아무런 증상 없이 지내기도 하지만,

어떤 경우에는 일상생활이 어려울 만큼의 통증이나 출혈을 경험하기도 합니다.

특히 자궁근종은 자궁벽의 어느 층에서 자라느냐에 따라 신체에 미치는 영향이 다르기 때문에, 단순히 ‘크다·작다’의 문제가 아니라 위치적 특성이 증상의 강도와 위험도를 결정하게 됩니다.

🔹 점막하근종(Submucosal Fibroid) : “작아도 증상은 크다”

점막하근종은 자궁 내막 바로 아래, 즉 자궁강(uterine cavity) 쪽으로 돌출된 형태의 근종입니다.

이 부위는 월경 시 출혈이 일어나는 공간과 직접 맞닿아 있어, 월경량 증가와 생리통을 일으키는 주된 원인이 됩니다.

점막하근종은 자궁 내막을 자극하거나 공간을 좁혀 수정란 착상 장애나 반복 유산을 유발할 수 있습니다.

따라서 크기가 작더라도 자궁강 내로 돌출되어 있으면 적극적인 치료가 필요할 수 있습니다.

예를 들어, 2cm 이하의 작은 점막하근종이라도 자궁 내막을 변형시키면

생리량이 2배 이상 늘고 극심한 피로감이 동반되는 사례가 있습니다.

- 주요 증상: 월경과다, 생리기간 연장, 혈괴(덩어리 진 피) 배출

- 합병 위험: 빈혈, 착상 실패, 조기유산

- 치료 접근: 자궁경하 절제술(Hysteroscopic Myomectomy)로 제거 가능

🔹 근층내근종(Intramural Fibroid) : “가장 흔하지만, 압박감이 크다”

근층내근종은 자궁의 근육층(Myometrium) 내부에서 발생하며 전체 근종의 약 70% 이상을 차지합니다.

자궁 전체가 커지거나 단단해지기 때문에, 하복부 팽만감이나 골반압박감, 생리통이 자주 나타납니다.

근종이 자궁 내막을 압박하면 월경량이 증가하고,

크기가 커질수록 방광이나 직장을 누르면서 빈뇨나 변비 증상이 생기기도 합니다.

실제 연구에서도 5cm 이상의 근층내근종을 가진 여성 중

약 30%가 일상적 배뇨장애를 호소한 것으로 보고되었습니다.

- 주요 증상: 월경량 증가, 하복부 통증, 복부 팽만

- 합병 위험: 출혈, 장기 압박, 골반 통증

- 치료 접근: 근종 절제술(Myomectomy) 또는 자궁동맥색전술(UAE) 고려

🔹 장막하근종(Subserosal Fibroid) : “겉으로는 조용하지만 내부 압박이 문제”

장막하근종은 자궁의 가장 바깥층(Serosa) 방향으로 자라는 형태입니다.

이 경우 자궁 내막을 직접 자극하지 않기 때문에 월경량 증가나 생리통은 적지만,

근종이 커질수록 주변 장기(방광·요관·직장 등)를 압박해 복부 팽만, 요통, 배변 장애를 유발할 수 있습니다.

특히 장막하근종이 줄기(pedunculated) 형태로 자라면, 줄기가 꼬이는 근종 염전(myoma torsion) 이 생길 수 있습니다.

이 경우 갑작스러운 극심한 복통과 구토가 동반되며, 즉각적인 응급수술이 필요합니다.

- 주요 증상: 복부 불편감, 요통, 변비, 배뇨곤란

- 합병 위험: 장기압박, 근종 염전

- 치료 접근: 초음파 또는 MRI로 정기 추적검사, 필요시 수술

따라서 자궁근종은 단순히 ‘혹이 생겼다’는 개념을 넘어, 위치에 따라 전혀 다른 질환처럼 작용합니다.

작다고 안심할 수 없고, 크다고 모두 위험한 것은 아니니 검사 및 전문가의 확인, 상담을 통해 현명하게 대처해야 합니다.

3. 자궁근종 생활습관 - 유익한 전략

자궁근종 관리를 위해 생활 속에서 실천할 수 있는 실용적인 습관들이 있습니다.

- 식습관 : 채소 섭취량이 많을수록 자궁근종 유병률이 낮았다는 연구 결과가 있습니다.

- 연구명: “Dietary intake is associated with the prevalence of uterine leiomyoma in Korean women: A retrospective cohort study” (Kim M-J et al., PLoS ONE, 2024)

- 연구대상: 한국 여성 672명 (23세 ~ 73세) 중 자궁근종(Uterine Leiomyoma, UL) 진단을 초음파로 확인함.

- 연구결과: 채소 섭취량이 많을수록 자궁근종 유병률이 유의하게 낮았습니다. 구체적으로, 채소 섭취 최상위 사분위수 대비 최하위 사분위수에서 자궁근종이 존재할 오즈비(OR)가 0.45 (95% CI: 0.21-0.97, p trend = 0.01) 로, 채소 섭취가 많을수록 자궁근종 진단을 받을 가능성이 약 절반 수준으로 낮았다는 뜻입니다. 반면, 육류·가금류 섭취가 많고 유제품 섭취가 적을 경우 유병률이 높다는 보고도 있습니다.

- 적정 체중 유지 및 운동 : 비만이나 체지방률이 높을수록 호르몬 불균형이 생기기 쉬우며 자궁근종 위험이 증가할 수 있습니다.

비만은 지방조직에서 스테로이드성 남성호르몬이 여성호르몬인 에스트로겐으로 전환하는 작용을 촉진 하여, 체내 여성호르몬 농도가 상승하고, 이로 인해 자궁 근육층 세포의 변화를 촉진하여 자궁근종 발생 위험도를 높일 수 있습니다.

특히 복부 내장지방의 증가는 염증 매개체 생성과 에스트로겐 합성을 증가시켜 만성 저강도 염증 상태를 유발하며, 이로 인해 자궁근종 발생률이 높아진다는 연구 결과가 있습니다. 그렇기에 적정 체중 유지 및 규칙적인 운동은 건강을 위해 필수적인 실천사항입니다.

- 스트레스 관리 :만성 스트레스는 체내에서 코르티솔이라는 스트레스 호르몬 분비를 증가시킵니다. 이 코르티솔 증가는 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축을 자극해 전체 호르몬 균형에 영향을 줍니다. 특히 에스트로겐과 프로겟테론의 균형이 깨지면서 에스트로겐 우세 현상이 발생할 수 있습니다. 에스트로겐은 자궁근종 성장에 필수적인 호르몬으로, 프로게스테론과의 균형 붕괴는 근종의 세포 증식을 촉진합니다. 또한 스트레스는 유전자 조절을 담당하는 마이크로 RNA 활성에 영향을 미쳐 자궁근종 세포의 성장과 분화를 촉진합니다. 결과적으로 만성 스트레스는 호르몬 불균형 조장과 분자 수준에서 자궁근종 성장 촉진이라는 두 가지 측면에서 자궁근종과 관련이 있기에 일상의 스트레스 관리가 매우 중요하다고 하겠습니다.

- 규칙적 검진과 모니터링 : 체감되는 증상이 없더라도 1년에 1회 이상 초음파 검사나 산부인과 검진을 통해 자궁근종의 변화를 확인하는 것이 권장됩니다.

이와 같은 생활습관 실천은 자궁근종의 진행을 완전히 막을 수는 없지만, 성장 억제 및 증상 완화에 실질적인 도움이 됩니다.

4. 자궁근종 관리 시 유의할 점

자궁근종을 관리할 때는 다음 사항을 유의해야 합니다.

- 임신 계획 여부 고려 : 임신을 희망하는 경우에는 수술이나 자궁보존 치료 전략이 중요하며,

임신 이후 자궁근종이 임신과 출산에 미치는 영향을 산부인과와 상의해야 합니다.

- 호르몬 치료 사용 시 주의: 에스트로겐·프로게스테론 관련 치료를 받을 때는 자궁근종 성장 가능성에 대해 전문가와 상담하는 것이 중요합니다. 일부 연구에서는 호르몬대체요법이 근종 크기를 증가시킬 수 있음을 보고했습니다.

- 증상 발생 시 즉각적 검토: 과다 출혈, 급격한 통증, 빈뇨·변비 증상 등이 생기면 자궁근종 악화 또는 합병증(예: 빈혈, 골반통)이 있을 수 있으므로 지체하지 말고 전문의 검진이 필요합니다.

- 정기적 추적관찰 : 자궁근종은 성장하거나 변화할 수 있으므로, 증상이 없더라도 정기 관찰을 통해 상태 변화를 체크하는 것이 좋습니다.

마무리하며...

자궁근종 관리는 병원 진료뿐만 아니라 일상의 작은 관심과 노력이 더해질 때 더욱 빛을 발합니다.

오늘 알려드린 내용들이 여러분의 건강한 일상에 작은 도움이 되길 바라며,

언제나 몸과 마음 모두 건강하시길 응원합니다.

📚 참고문헌

- Ishikawa H, Ishi K. „Progesterone Is Essential for Maintenance and Growth of Uterine Leiomyoma.“ *Endocrinol* 151(6):2433-2437, 2010.

- Borahay MA, Al-Hendy A, Shah A, Azziz R. „Progesterone Signaling and Uterine Fibroid Pathogenesis.“ *J Women’s Health* 31(4):457-467, 2022.

- Kim HJ, et al. „Estimated Prevalence and Incidence of Uterine Leiomyoma and Its Treatment Trends in South Korean Women for 12-year.“ *J Women’s Health* 29(1):98-105, 2020.

- Song C, et al. „Dietary intake is associated with the prevalence of uterine leiomyoma in Korean women.“ *Plos One* 19(4):e0291157, 2024.

- Kim Y, et al. „Myometrial progesterone hyper-responsiveness associated with early-onset uterine fibroids.“ *BMC Women’s Health* 19: 79, 2019.

- Progesterone Signaling and Uterine Fibroid Pathogenesis" (2023, PMC)

- Stress and Uterine Fibroids: Is There A Connection?" (2025, fibroidfree.com)